2025年10月15日(水)〜2025年11月26日(水)

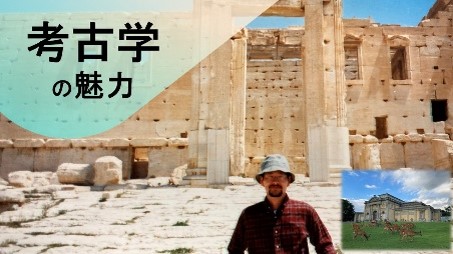

【オンライン】日本の伝統工芸 水田稲作実験考古学で弥生時代・古墳時代の複合的稲作文化群の各種

日本は、弥生時代に東アジアの生活文化と強いつながりを持つことになりました。青銅器や鉄器などの金属の技術が流入し、生活面では各地の平野に人工的な水田や用水路が作られてました。

金属を加工する技術が伝わり、機織りが始まりました。古墳時代には鉄生産が始まり武器や農工具が充実して、国家としての動きが加速しました。織機の改変によって中国の服装にならった衣服で身分を表すことも始まりました。髪型も留櫛で整え身分を示すことになりました。

弥生時代以降平野に広がった新しい人工的な水域生態系では、水田稲作・水田漁労・水田鳥猟などがおこなわれました。また、古墳時代には牛や馬の飼育がはじまり、軍用や使役用に利用することも始まりました。

弥生時代の各地の社会は、稲作を行ってはいますが、必ずしも一つのものではありません。中国の皇帝に人を送り、見返りに金印や青銅鏡などの威信材を与えられた北西部九州の社会は、中国の冊封体制の構成員になっています。山陰や近畿地方の遺跡には地域を率いた首長の存在が認められます。一方、関東地方の遺跡では、村長的な存在は考えられるものの、制度社会に入っていたとは考えにくいようです。これらは、本来一つの日本文化になる前の、板付文化(北西部九州)・池上曽根文化(近畿)・弥生文化(関東南東北)などを別の文化として整理すべきものなのでしょう。

この講座では、鉄器の復元使用実験・水田稲作漁労鳥猟実験・機織実験などの成果から、古代国家以前に日本に展開した技術や文化についてお話しします。そして、弥生時代に日本に流入した、そして日本の地に住んでいた人々が受け止めた、それぞれの地域文化が、古墳時代に古代国家へとまとまっていく姿をお話しします。

- 開催日

-

- 場所

- オンライン

- 主催者

- 東京都立大学

- 定員数

- 15名

- 費用

- 10100円

- 申込期日

- 問い合わせ

- 03-3288-1050平日9:00~17:30

- 対象世代

- 現役世代

- 学習レベル

- 関連する資格、職業等

備考

なし

.png)

からわかること.png)

が語るオーストラリアの自然と文化.png)

.png)

.png)

.png)

.png)